前回の記事に引き続き「全くゼロからのチェンソー講座」の2回目です。前回の記事ではチェーンソーを使用する際の服装や防護器具から試し切りまでを解説しました。

今回は、いよいよ実際に木を倒してみます。

チェンソーを使用した伐採方法

木を倒す作業は伐木(ばつぼく)或いは伐倒(ばっとう)と呼ばれています。伐倒作業は、上部に重心がある高く伸びた幹とその重心を支えている根を切り離す作業となり常に危険が伴う作業となることを認識しておく必要があります。ここでは、伐倒作業を安全に進めるためのポイントを確認していきたいと思います。

1. 状況確認

安全に伐倒作業を進めるために一番大切なことは、リスク管理です。作業環境を把握して予防措置を講じます。周囲の状況を把握して目的の木をどの方向に倒し、その後切り終わった木がどの範囲に収まるのかをイメージしてから切り進めて行くことが大切です。

1. 地面の傾斜、地面の状態(硬さ、水分)

2. 木の重心把握、木の傾き、枝の偏り

3. 風の向き、強さ

4. 周辺の建物や電線、人の通行

- 地面の傾斜、地面の状態(硬さ、水分)

伐倒する目的の木が立っている地面の状況を把握しましょう。地面の傾斜や表面の状態が水分で滑りやすくなっていないか等も把握しておきましょう。木が倒れ始めた時の退路の確保もイメージしておくことが重要です。 - 風の向き、強さ

風が吹いていると、想定している方向とは違った方向に木が倒れる危険が生じます。特に上空は地表よりも風が強いこともあるので、枝の動きなども観察しましょう。 - 木の重心把握、木の傾き、枝の偏り

木の幹は真っ直ぐに伸びているとは限りません。また、幹に対して枝の張り出し方も方向によって偏りがあり、太陽の日が当たる南側に枝が多く出る傾向があります。全体をみて木の重心がどこにあるのかを把握することが大切です。

- 周辺の建物や人の通行

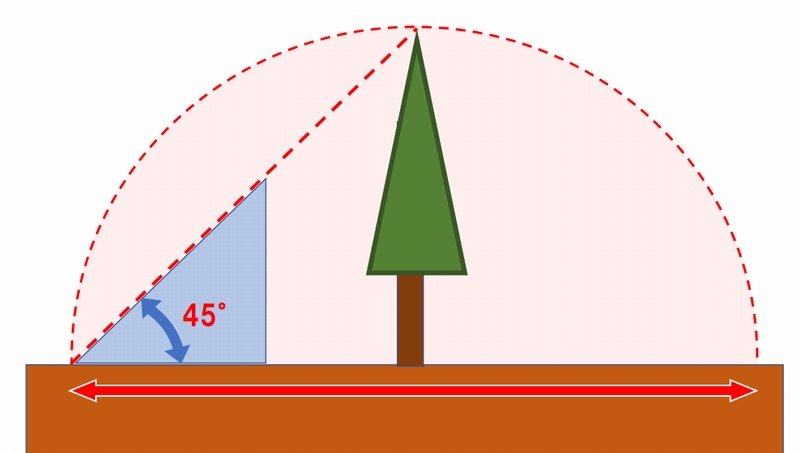

倒す目的の木の高さを見誤ると、実際に木が倒れた時に周辺の建造物や設備に当たってしまうことも起きかねません。倒す前に正確に木の高さを把握すると同時に、万一、計画とは違った方向に倒れたとしても大切なものに当たらないか周囲を事前に確認しておきましょう。

45°の角度で木の最上部が見える位置が、木が倒れた時の到達点になります。その範囲内は木が倒れていく可能性が有るので人の通行も含めよく確認しておきましょう。

2.狙い通りに討伐するために

2. 立木を狙った方向に倒す技術

立木を狙った方向に倒すためには、「受け口「追い口」「ツル」を理解する必要があります。

■追い口とは?

追い口は斜めに切れ込みを入れた受け口の反対側から入れる切りこみの事です。追い口の高さは、受け口の下切りの高さよりも2.5cm(1inch)程高い位置に入れます。追い口を受け口の下切りよりも低い位置に入れてしまうと、幹の裂け上がりの原因となってしまいます。

■ツルとは?

最初に「受け口」と「追い口」の解説をしましたが、これらは「ツル」を作るための作業であると認識してください。ツルは木が倒れていくときのガイドとなる蝶つがいの役割を果たす最も重要な部分となります。ツルの幅は幹の直径1/10が最低でも2cmが目安です。

ツルがしっかり機能していると予定した方向に木を確実に倒すことができます。同時に受け口の角度を広く取ることにより木が倒れきるまでツルを効かせることができ元口の跳ね上がりや木の滑落を防止することができます。

3. ロープを使用した伐採

さて、いよいよ伐倒作業の実践です。伐倒目標の立木は直径は30cm程度と、それほど太くはありませんが高さが約20mとそれなりの大きさの木です。近くに電線が走っており、万一を防ぐために立木上部にロープを張り伐倒目標方向から引っ張りテンションをを掛けた状態で受け口、追い口を入れていきます。

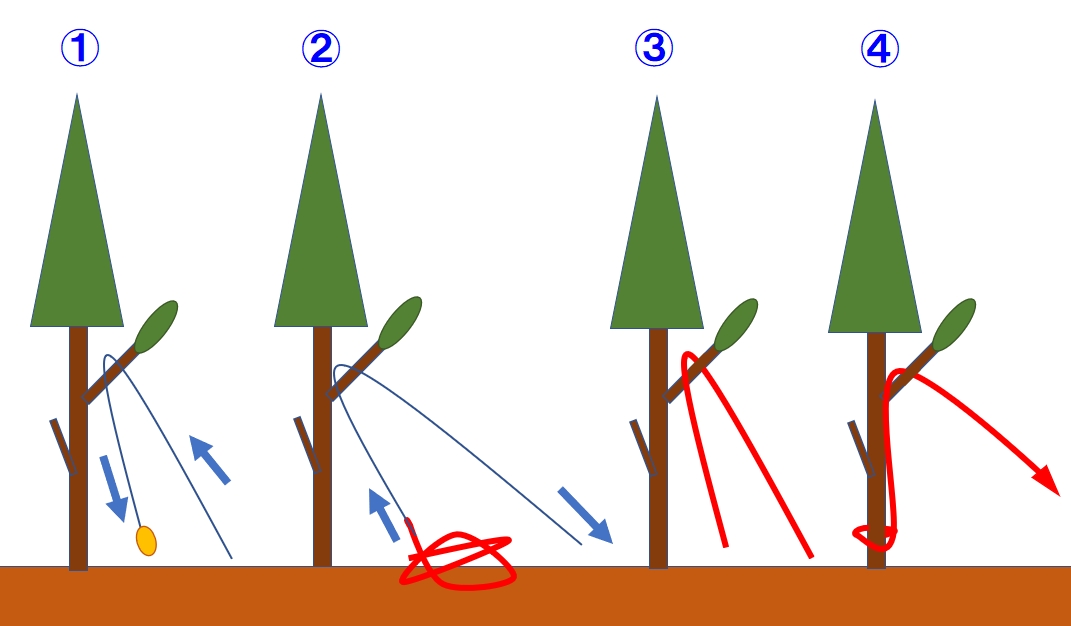

立木の上部にロープを通すときには、スローイングロープサンドバッグを使用します。

- スローイングロープサンドバッグに細い糸を結び付け、遠心力を利用しながら上部のちょうど良い枝に糸が引っ掛かるまで繰り返し投げます。

- 狙った枝を通って降りてきたら、糸から付いていた重りを外して太いロープの端を結び付け、糸を引き戻します。

- 太いロープが枝を通過したら糸を外します。

- 一方を木の幹に結び付けもう一方に張力を掛けて立木の倒れる方向を誘導します。他の木を利用してパワーウィンチなどでロープにテンションを掛けます。

その時の映像がこちらです。

上部の枝に掛かったロープを幹に結び付けた後に、受け口を作っていきます。

そして、立木全体にテンションが掛かっているのでこのようになります。

チェンソーでの伐採まとめ

「まったく経験ゼロからのチェンソー講座」ということで、私自身の体験をまとめてみました。今回は経験者の方に一対一でレクチャーをして頂きながらと云うことで初めてながら、安心して作業を進めることができました。

今回使用したエンジン式チェンソーは刃の付いたチェーンが高速で回転する道具であることを認識して自身を含めた周囲の安全を常に心がけて作業を進めることが重要になります。しかし、正しく安全に使いこなすことができればとても便利な道具です。庭木の管理や枝払い、薪ストーブの薪作りにも威力を発揮してくれることでしょう。

今回の記事で大まかなチェンソーでの伐採作業のイメージを掴んで頂けたでしょうか。チェンソーの使用に関してはここでは書ききれない細かなコツやメンテナンスも大切です。また、追って記事にしていきたいと思います。

今回の使用モデルはこちらになります。

コメント